採用ブランディングとは?重要性や実施手順、成功させるポイントまで徹底解説!

売り手市場の現在、採用活動を続けているけどいまいち認知度や定着率が上がらない、自社に合った人材が集まらないといった悩みを抱える企業は多いかと思います。

そこで、長期的に活躍してくれる人物を募るために、自社のファンになってもらったうえで応募につなげる「採用ブランディング」が注目されるようになっています。

今回は、採用ブランディングの重要性や実施する手順、取り組む際のポイントまで解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

|

目次 |

採用ブランディングとは

採用ブランディングとは、採用市場における自社のブランド力を高め、入社意欲を向上させることを指します。自社の価値を知ってもらい、イメージアップを図り、長く活躍してもらえるような優秀な人材を獲得する目的があります。

ブランディングを通して自社の理念や文化を伝えることで、求職者は「この企業で働いてみたい」「他社にはない魅力がある」と感じ、中長期的且つ戦略的な採用活動を実現します。

企業からの情報供給が多く、ビジョンやカルチャーが明確であれば入社して働く姿を想像しやすくなるため、入社後のミスマッチを防ぐとともにスピーディーな成長が見込めます。

顧客向けブランディングとの違い

採用ブランディングと顧客向けブランディングは混同しやすいですが目的が違います。

顧客向けブランディングでは、商品やサービスの特徴や強みを伝えて他社商品との差別化を図り、購入してもらうことを目的としています。

一方、採用ブランディングは企業の理念や文化を伝えて他社との差別化を図り、自社とマッチした人材の採用を目的としています。

採用マーケティングとの違い

採用マーケティングと採用ブランディングは始まりが「企業の魅力を伝える」ことにおいては一致していますが、その後重視する指標が違います。

採用マーケティングでは応募数を増やすことを重視します。マーケティングは最終的に「購入してもらうこと」をゴールに施策を行いますが、採用にあてはめるととにかく応募人数を増やして採用候補者を集めることに該当します。

一方、採用ブランディングではファンになってもらうことを重視します。自社の理念や文化に共感してもらったうえで応募してもらい採用するため、ミスマッチを防いで長期的に活躍してもらえる人材を獲得できます。

採用ブランディングが注目される背景

では、なぜ採用ブランディングが注目されるようになったのか、その背景を見ていきましょう。

日本では少子高齢化の進行に伴い、年々人材不足が深刻化しています。

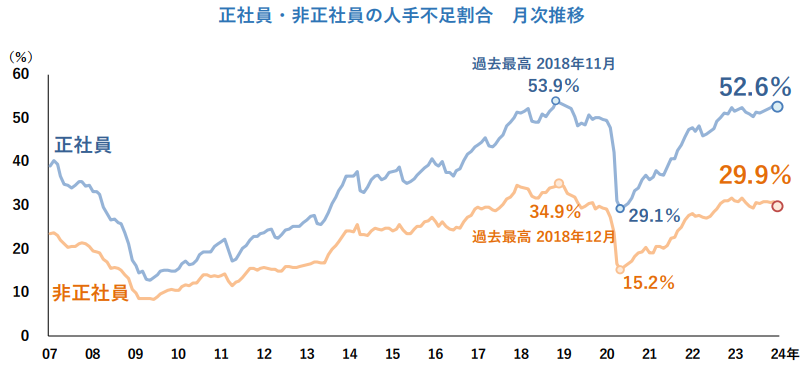

帝国データバンクによると、2024年1月時点における正社員の人手不足の割合は52.6%と半数を超える結果になっており、コロナの影響で一旦は下がったものの過去最高となった2018年11月の数値に猛スピードで近づいています。

この人手不足を埋めるために多くの企業が人材獲得に奔走しており、自社にマッチした人材採用の難易度が高まっている中で自社を選んでもらうためには積極的に情報を開示していく必要があります。

自社がどんな企業なのか、どんなことを大事にしていてどんなビジョンを描いているのかを知ってもらうのです。

インターネットが発達して求職者もいろんな経路から企業の情報を入手できるようになりましたが、それは企業にとって必ずしもプラスな情報なわけではありません。時には企業が理想とするイメージとは全く異なるイメージを持たれてしまうこともあるでしょう。

そんな事態を防ぐためにも、企業自らが「正しく」「明確で」「魅力的な」情報を発信し、理想とするイメージを浸透させたうえで入社意欲の向上を促す採用ブランディングの重要性が増しています。

すぐにでも就職・転職したいアクティブな層だけでなく、今すぐの転職は考えていない潜在層にも様々な媒体を介して広く訴求していくことで裾野を広げ、後々選んでもらえる可能性を作り出すことができるという点でも採用ブランディングはすべての企業が取り組むべき施策と言えます。

採用ブランディングに取り組むメリット

ここでは、採用ブランディングに取り組むメリットをご紹介します。

企業の認知度を高め、他社との差別化を図れる

採用ブランディングに取り組むことで、企業の認知度を高め、他社との差別化を図ることができます。

求人をするとなると、ランディングページ、SNS、動画、パンフレットなどあらゆる媒体を用いて発信し、募集をかけます。

しかし、企業の認知度が低いと転職意欲が高い人にしか情報が届かないうえ興味を持ってくれる可能性が低いため、他社との違いが伝わらず応募が集まりません。

採用ブランディングに取り組むことで、自社の存在を今まで知らなかった層にまで広く知ってもらえます。どんな会社なのかが浸透していけば他社との差別化につながり、多くの人の就職先候補として選ばれるようになるでしょう。

自社とマッチする人材を獲得できる

採用ブランディングを進めることで、自社がどんな人材を欲しているのかが広く伝わるため、ミスマッチな人物からの応募が減り、質の高い候補者の中から採用することが可能になります。

ただ求人広告を出すだけでは表面的な情報しか伝わりません。すると「求人を出している企業」としての認識にとどまってしまい、とりあえず応募しておこうという自社への興味や理解が浅い求職者の数が増えてしまいます。

採用ブランディングを強化することで、自分が企業にマッチしているかいないか求職者自身が判断できるため、最初から自社への興味関心度合いが高い、理想とする人物像に近い求職者からの応募を増やすことができ、無駄なコストの削減にもつながります。

採用コストを削減できる

採用ブランディングに取り組むことで、採用コストを削減できます。

当然のことですが採用にはコストがかかります。戦略を立て、サイト制作やSNSマーケティング、説明会などのあらゆる施策や面接を行い、採用が決まれば研修の時間をとり教育していきます。

採用ブランディングのために行う施策は多岐に渡るため、かかる費用が高いと感じることもあるかもしれません。

しかし、ブランディングによって認知度を高め、自社の理想的なイメージや目指しているビジョンに共感してもらったうえで応募してもらい採用できるため内定辞退や早期離職率が減り、長期的に見れば費用対効果は高いのです。

採用ブランディングを行わず認知度が低いままであれば求人広告を掲載しても応募されずに高い費用だけがかさんでいくことになりますが、認知度が高まっていけばSNSやWEBサイトをチェックしている求職者も多いため求人広告を出してもすぐに人材が集まります。

入社後の定着率が上がる

採用ブランディングに取り組むことで、入社後の定着率が上がります。

企業理解が乏しいままなんとなく入社した場合、少しのギャップや考え方の違いで早期に退職してしまう可能性が高まります。せっかく採用したのにすぐに辞められてしまっては損失が大きくなってしまいます。

採用ブランディングは候補者の企業理解促進に大きく貢献し、入社後の姿をイメージしやすくなるため、「想像と違った...」ということが起こりにくくなり、定着率アップにつながります。

社員のエンゲージメントが高まる

また、採用ブランディングは既存の従業員に自社が目指す姿を改めて示す機会となり、会社に貢献しようとするエンゲージメントを強めます。

それと同時に、自分がどんな考え方や行動をしていけばいいのかがより明確になるため、おのずと企業が理想とする人物像に近づき、外部からの評判も上がるでしょう。

ひとりひとりの社員が会社に愛着を持ち、魅力をしっかりと伝えられるようになるため、社員の紹介による採用機会も増え、コストを抑えられます。

採用ブランディングの実施手順

ここからは、採用ブランディングの実施手順をご紹介します。

1. 自社を分析し、立ち位置を把握する

まずは自社を知るところから始め、採用市場においてどの立ち位置にいるのかを把握します。

以下のようなフレームワークを活用することで、弱みだと思っていた部分が実は伸びしろであったり、すでに認識している強みの他にアピールできる部分が見えてくるかもしれません。

3C分析

3C分析とは「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの要素をもとに自社の立ち位置を分析する手法です。採用ブランディングにおいて、顧客は求職者となります。

求職者については、自社の業界における求職者の数や倍率、どんな点を重視しているのかなどを分析し、競合については、競合となりうる企業の商品やサービス、どんな採用手法をとっているのかなどを分析します。

求職者と競合の分析結果を受けて、じゃあ自社はどんな商品やサービスを提供できるのか、求職者が重視している点をカバーできるのか、業界ではどんなポジションに立っているのかを明確にし、採用戦略を立てていきます。

SWOT分析

SWOT分析とは、内部環境である「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」と、外部環境である「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」の4つの要素をプラス要因とマイナス要因に分けて分析する手法です。

| プラス要因 | マイナス要因 | |

| 内部環境 | 強み | 弱み |

| 外部環境 | 機会(自社にとってチャンスとなる市場の変化) | 脅威(自社にとって脅威となる市場の変化) |

プラス要因のみをアピールしていくのではなく、弱みと機会、強みと脅威を結びつけることでマイナスがプラスに転じて他社にはない魅力が見えてくることも多々あります。

例えば、脅威が「競合の価格競争」、強みが「技術力の高さ」や「整った教育システム」だとします。

自社には高い技術力とそれを可能にする教育システムが整っているため、品質の高さを広く知ってもらえれば価格競争に巻き込まれることなく安定した利益を生むことができ、どこでも通用する確かなスキルと経験を積むことができるといったアピールが可能になります。

では質の良さを広く認知してもらうためにはどんな手法をとればいいか?のような課題も生まれるため、効果的な戦略を立てやすくなります。

2. 理想とする人物像を明確化する

自社について分析できたら、次は採用したい人物像を明確化します。

どんな企業にも「こんな人に入社してもらいたい」という理想の人物像があるはずです。自社が掲げるビジョンに近づくために必要な人物像を明確にすることで、明らかに自社とマッチしない求職者からの応募を減らし、書類審査や面接にかける手間を省きます。

人物像を明確化するためにはペルソナの作成が効果的です。

ペルソナとは、商品やサービスの具体的な人物像のことです。年齢や居住地、職種といった属性だけでなく、スキルや経験、人柄、趣味などの細かい部分まで設定し、社内間における認識の齟齬を防ぎます。

ペルソナの作成はいろんなポジションにいる社員からの意見を聞き、実際に働いている社員の性格やスキルなどを考慮したうえで進めましょう。

3. 採用コンセプトを決める

次は、自社のビジョンや文化に対してターゲットに共感・興味を持ってもらうために採用コンセプトを決めます。

採用コンセプトとは、求職者に対して自社が提供する価値を端的に表したものです。

採用コンセプトを軸としてサービスを展開していくことで、理想とするイメージの構築と浸透がスムーズに進み、他社との差別化を図れます。

手順1で見えた自社の価値をどう表現すれば求職者に刺さるのかを考え、候補をたくさん出していきましょう。

コピーの作成も、かっこよさやスタイリッシュさを重視するのではなく、誰にでも伝わるようなわかりやすさや10年後に見ても刺さるような普遍性、自社ならではの独自性があるかどうかを重視しましょう。

4. 情報の発信方法を決める

採用コンセプトが決まったら、次はどのように発信するかを決めます。自社のターゲットに情報を受け取ってもらいやすい媒体やタイミングを考え、オンラインからオフラインまで一貫した採用コンセプトの構築と浸透に努めます。

後ほど詳しくご紹介しますが、代表的な発信手法は、動画やLP、SNS、リアルイベント、パンフレットなどが挙げられます。

![]()

5. コンテンツを作成する

情報の発信方法が決まったら、発信方法に合わせてコンテンツを作成していきます。

文章、画像、動画を用意し、求職者が思わず目を留めて見てしまうようなコンテンツを作成します。また、発信媒体によってコンセプトにズレが生じていないか都度確認しながら進めていきます。

社長や社員へのインタビュー、同じ業務を行う社員の1日の流れ、オフィスの風景、自社ならではのカルチャーなど、場合によって用意しなければならないものはたくさんあるため、誰がどの部分を担当するのか、制作体制を整えておく必要があります。

社内での制作が難しい場合は、採用ブランディングのサポート会社に依頼しましょう。

6. 採用コンセプトを社内に浸透させる

コンテンツを作成したらいよいよ採用コンセプトを社外に発信していきますが、その前に社内に浸透させることが重要です。

採用コンセプトは一貫性が重要であるため、社員によって言っていることが違っていたり、コンセプトにそぐわない行動をとっていると求職者に不信感を抱かれ、イメージダウンにつながる恐れがあります。

よって、まずは全社員が同じ認識を持てるようにミーティングやディスカッションの機会を設けるなどして採用ブランディングにおける情報を共有し、コンセプトに説得力を持たせましょう。

7. 実行し、効果測定を行う

採用ブランディングを実施した後は、効果測定を行いどれだけの成果につながったのかを確認しましょう。

応募があったからそれでOKということではなく、どんな方法をとったうえでどんな反響があったのかを詳細なデータをもとに分析することで、今後も継続していく採用ブランディングの課題が見えてきます。

採用ブランディングは応募人数を増やすための施策ではないため、数値化が難しい部分もあります。

そこで、応募者や内定者にアンケートをとったり、SNSでどんな投稿がなされていたかなどを調査するなどして、自社への理解が深まったのか、イメージアップを図れたのかといった人々の心の変化を重点的にチェックしましょう。

採用ブランディングの発信媒体

採用ブランディングの発信に利用する媒体は様々ありますが、ここでは代表的なものをご紹介します。

採用動画

動画は静止画に比べて届けられる情報量が圧倒的に多く、1分間の動画が持つ情報量はWEBサイトのページ3600枚分とも言われ、効率的な情報伝達が可能です。

また、採用動画は視覚と聴覚の両方にアプローチできるため表現の幅が広がり、視聴者の目と耳から直感的且つ感情的に企業のアイデンティティやストーリーを伝えることができます。

よって、静止画よりも記憶に残りやすく、視聴者は動画を眺めているだけでどんどん情報を吸収できるため自然と認知拡大につながります。

採用LP(ランディングページ)

採用LPは求人への問い合わせや応募を目的としたLPのことです。1ページのみで構成されるため、採用サイトを制作するよりもコストを抑えられます。

また、上から順に読んでいくだけで企業のビジョンやカルチャー、求めている人材までストーリー仕立てで構成されているため感情移入しやすく、共感を得られやすいのも特徴です。

デザインの自由度も高く、自社のコンセプトに合わせながら求職者の目を惹くデザインに調整し、効果的な場所にCTAボタンを設置することで離脱されにくくなります。

SNS

SNSは今やほとんどの人が日常的に利用しており、気軽に企業や採用情報を発信できるツールです。拡散性が高いという特徴を持っていることから求職者の目に入る可能性も高く、少ないコストで認知拡大を図れます。

コミュニケーションも活発にとれるため、リアルな企業の雰囲気が伝わって親近感を与え、就職先候補として選ばれやすくなるでしょう。

ターゲットによってよく利用されるSNSは異なるため、自社が設定するターゲットにはどのSNSが効果的なのか調査することも重要になります。

採用オウンドメディアとは?効果絶大な施策のメリットや運用ポイントを解説

リアルイベント

文字や動画を介するよりも実際に会って雰囲気を掴みたいという求職者もいます。

そんな場合に使えるのが説明会やセミナーといったリアルイベントです。働いている人たちの雰囲気や考えを直接交流していく中で知ることができるため、強く印象に残り、他社との差別化につながります。

活躍している社員に登壇してもらうことで目指すべき人物像を示すことができ、求職者も具体的にイメージしやすくなります。

採用パンフレット

採用パンフレットとは、採用関連を軸とした自社の情報を知ってもらうための宣伝媒体のひとつです。会社説明会やセミナーなどのリアルイベントを開催した際に配布することが多いです。

パンフレットは手元に残るため、後でもう一度見て振り返ってもらい、選んでもらえるように促す効果があります。

また、口頭での説明だけでは伝わらなかったり、聞いても忘れてしまったりすることもありますが、すぐに見返して確認してもらえ、自社の印象を強められる点がパンフレットのメリットです。

採用パンフレットとは?認知度アップに効果的な採用ツールの制作手順やポイントを解説

採用ブランディングを成功させるポイント

では、採用ブランディングを成功させるためにはどんなポイントを押さえれば良いのでしょうか?

効果が出るまで時間がかかることを認識しておく

採用ブランディングは、自社が掲げる理念や理想とするイメージを広く浸透させることが目的であるため、1か月後、2か月後すぐに効果が出るわけではありません。

施策を実施して効果測定をして改善を図るというPDCAを回し続けながら、少しずつ認知度を高めてイメージを定着させ、就職先の候補として選ばれる企業に押し上げていきます。

一度やれば終わりではないため時間と手間はかかりますが、長期的な視野を持ってモチベーションを保ったまま情報発信を続けていけば1~2年後には現在よりもずっと高い認知度とイメージアップが期待できるでしょう。

全社を巻き込んで取り組む

採用には人事担当者しか関わらないイメージがありますが、採用ブランディングを成功させるためには経営層を含め全社を巻き込んで取り組む必要があります。

「うちはこんな会社ですよ」とアピールをしても、実際に働いている社員の行動が発信内容にそぐわなければ、いつまでたっても理想のイメージが浸透することはありません。もし入社しても想像と実態のギャップが大きく、早期退職率が高まります。

従って、採用ブランディングで打ち出していくコンセプトは全社員に確実に共有し、どんな行動をしていくべきなのかを示し合わせておきましょう。

全員が一緒のコンセプトを認識しているかいないかで、採用ブランディングで成果を出せるまでのスピードが大きく変わってきます。

誇張しない

採用ブランディングでは、良いイメージを持ってもらいたいからといって事実ではない情報を発信したり、事実を大げさに述べることはやめましょう。

例えば、1年目はスキルを身につけるために教育を主とする企業が「1年目から企画に携われ、意見も通りやすいです!」などとアピールしていたら、入社後に不信感が募り、働く意欲が低下してしまうでしょう。

また、退職後に悪い口コミを書かれてしまう可能性もあり、イメージアップどころかイメージダウンも免れない状況になることも考えられるため、誇張した表現はしないようにしましょう。

福岡の企業が直面する採用課題、動画で採用力を上げる

ここ最近様々な企業の担当者様とお話させていただく中で、業種問わず求人に伸び悩んでいる、いい人材が来ないなど、採用に関する悩みを耳にすることが増えてきました。

その背景には学生や中途採用者の仕事に関する考え方や、情報過多の時代で企業選びの価値観が変わってきたことがある一方で、自社の魅力を上手く伝え切れていないが故に、応募機会の損失につながっているケースも見受けられます。

採用活動において企業選びの段階でふるいにかけられないよう、会社のイメージや雰囲気を伝えることは重要です。 この記事では応募意欲を高める採用動画の制作について福岡の広告代理店ジャリアが詳しくご紹介します。

福岡の企業が直面する採用課題、動画で採用力を上げる採用ブランディングについて

まとめ

今回は、採用ブランディングについて解説しました。

長期的に活躍してくれる人材を獲得するためには、まず自社の魅力を知り、発信し、ファンになってもらうことが重要です。

採用ブランディングはすぐに効果を発揮する施策ではないですが、自社の価値が広く浸透していけば焦って求人を出さずとも優秀な人材が集まってくるようになります。

地道に、且つモチベーション高く発信を続け、認知拡大やイメージアップを図りましょう。

ジャリアでは、広告代理店だからこそできる採用ブランディング戦略を立て、伴走型のブランド醸成を行います。

中長期的なビジョンを持ち、プロモーション計画とサイトSEOを行いつつ、貴社のブランド発信をサポートいたします。

採用ブランディングを通して企業の価値を高め、質の高い人材採用を行いたい方は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

| WRITER / HUM 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部 WEBライター 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部は、ジャリア社内のSEO、インバウンドマーケティング、MAなどやクライアントのWEB広告運用、SNS広告運用などやWEB制作を担当するチーム。WEBデザイナー、コーダー、ライターの人員で構成されています。広告のことやマーケティング、ブランディング、クリエイティブの分野で社内を横断して活動しているチームです。 |